近日����,同濟大學(xué)化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院石碩教授和同濟大學(xué)附屬東方醫(yī)院董春燕教授課題組跨學(xué)科合作研究的最新成果“Biodegradable oxygen-producing manganese-chelated metal organic frameworks for tumor-targeted synergistic chemo/photothermal/photodynamic therapy”發(fā)表在材料科學(xué)綜合期刊《ACTA BIOMATERIALIA》 (IF=10.633,一區(qū))��,該論文證明一個可生物降解的產(chǎn)氧納米平臺對腫瘤具有極大抑制作用��,并顯示了聯(lián)合腫瘤治療的巨大潛力。

△ 圖1

材料科學(xué)綜合期刊 Acta Biomaterialia

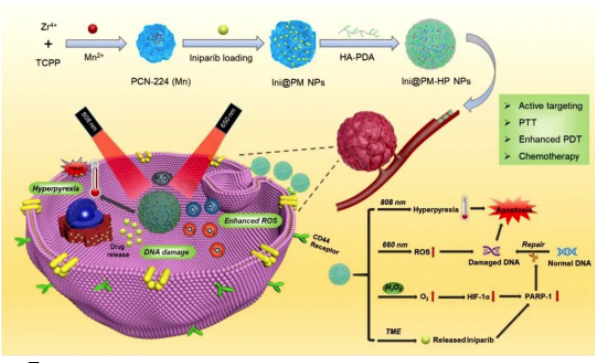

△ 圖2

納米材料Ini@PM-HP的制備和體內(nèi)多方法聯(lián)合治療腫瘤機理

光動力療法(Photodynamic therapy, PDT)是一種新的腫瘤治療方法�����,是利用腫瘤細胞代謝活躍的特點��,在腫瘤組織內(nèi)注射藥物(光敏劑)使其濃度明顯高于周圍正常組織��。然后在適當時間內(nèi)用特定波長的激光照射腫瘤組織�����,激活光敏劑�,從而產(chǎn)生單氧離子,特異性破壞腫瘤細胞及腫瘤新生血管����。

缺氧是腫瘤微環(huán)境(TME)的典型特征之一,光動力療法需要氧氣的參與�����,并且會導(dǎo)致大量氧氣消耗����,因此腫瘤血管系統(tǒng)供氧不足會嚴重影響PDT的治療效果。

為了改進光動力療法的治療效果�,研究團隊構(gòu)建了一個可生物降解的產(chǎn)氧納米平臺(命名為Ini@PM-HP),由多孔金屬有機骨架(PCN-224(Mn))��、核糖聚合酶(PARP)抑制劑和聚多巴胺修飾的透明質(zhì)酸(HA-PDA)組成�。因為透明質(zhì)酸可以特異性結(jié)合腫瘤細胞上過度表達的透明質(zhì)酸受體,Ini@PM-HP經(jīng)靜脈注射后��,將更多的積聚在腫瘤部位����,然后釋放抑制劑,從而使腫瘤細胞DNA修復(fù)功能失調(diào)并促進細胞凋亡�。

過氧化氫(H2O2)是腫瘤組織中一種豐富的代謝物,局部濃度高達0.1–1 mM�。H2O2的過度表達可以維持腫瘤的惡性表型,并激活缺氧誘導(dǎo)因子(HIF-1α)的表達����,從而進一步抑制腫瘤細胞凋亡。因此�,使用過氧化氫酶(CAT)將H2O2催化分解為H2O和O2是一種為光動力療法提供氧氣的策略。

之前的研究表明�,錳卟啉納米復(fù)合物具有類似過氧化氫酶的性質(zhì)。然而�����,錳卟啉往往在物理生物環(huán)境中自聚集,導(dǎo)致催化活性差����。金屬有機骨架(MOF)與FDA批準的卟啉光敏劑作為配體進行連接(如PCN-224、PCN-222等)可以防止卟啉光敏劑的自猝滅��,并促進氧氣分子的擴散�����。因此��,考慮在MOF的結(jié)構(gòu)中摻雜錳離子可以有效地促進H2O2的分解并原位生成氧氣�����,緩解腫瘤缺氧的環(huán)境�,實現(xiàn)增強的光動力療法。

多功能納米材料體系的研究對開發(fā)準確��、高效�����、低副作用的抗癌藥物具有重要意義。在這項工作中�,一種可生物降解的產(chǎn)氧納米平臺(Ini@PM-HP)的設(shè)計和制造旨在克服腫瘤缺氧的微環(huán)境����,可進一步實現(xiàn)腫瘤靶向協(xié)同化學(xué)/光熱/光動力治療。

靜脈注射后Ini@PM-HP由于HA的主動靶向相互作用�,顯示出對腫瘤部位的高度聚集。當納米平臺進入腫瘤細胞時��,由于腫瘤中較高的磷酸鹽濃度�,伊尼帕利被釋放,從而導(dǎo)致DNA損傷修復(fù)功能失調(diào)�����,促進細胞凋亡�。更具吸引力的是,Ini@PM-HP不僅可以通過與內(nèi)源性H2O2反應(yīng)原位生成氧氣��,緩解缺氧的微環(huán)境�,實現(xiàn)增強的PDT,而且由于PDA的光熱轉(zhuǎn)換效率高���,可以在808 nm激光下實現(xiàn)PTT�����。

△ 光熱治療(photothermal therapy��,PTT)�,將光能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮軞[瘤細胞的一種無創(chuàng)性腫瘤治療新方法。

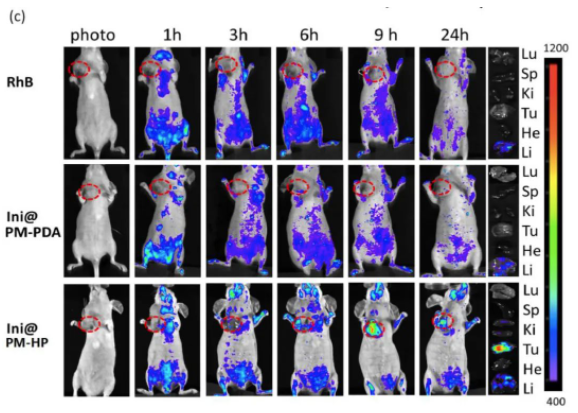

△ 圖3

小鼠注射藥物后不同時間段主要器官和組織的熒光圖像

體外和體內(nèi)研究均表明��,所制備的納米平臺實現(xiàn)了高效的共傳遞���,并顯示出有效的腫瘤生長抑制能力��。特別是�����,與單純化療/PDT/PTT相比��,聯(lián)合治療的協(xié)同效應(yīng)在體內(nèi)表現(xiàn)出最佳的抗癌療效�����?��?傮w而言��,此納米平臺為同時進行腫瘤的三種治療方式開辟了新的可能性���。

△ 圖4

實驗使用博鷺騰AniView系列多模式動物活體成像系統(tǒng)進行拍攝

論文鏈接https://doi.org/10.1016/j.actbio.2021.10.032